中国软件行业长期被贴上“不赚钱”的标签,很多上市软件公司的利润率都很低,甚至一些行业龙头都在连年亏损,究竟是什么原因导致中国软件行业不赚钱?软件公司盈利难的困局究竟有没有解?带着这些疑问,我跟老朋友、禅道软件创始人王春生(春哥)进行了一次深入地交流。春哥对这些问题的思考,深刻且独到,给了我非常大的启发。下面我把这些洞见分享给大家。

中国软件行业的盈利答卷很难看

谈到中国软件行业的盈利状况,数据最有说服力。据统计,2024年,131家已上市软件公司中,有56家(超40%)净利润为负,近半数公司在亏损。在春哥眼中,这份难看的盈利答卷背后,隐藏的症结到底是什么?

1、对人的依赖性太强,难以摆脱“匠人”模式

有人可能认为,现在编程语言、框架和AI工具都在进步,软件开发不是越来越规范了吗?但春哥并不这么认为。在他看来,软件开发从需求沟通、方案设计,到代码实现、测试、发布,都离不开人的判断和经验。AI虽然聪明,但它无法理解复杂需求的深层逻辑,也不能完成最终的决策与确认。

拿制造业来做对比,制造业离不开必要的物理环境,前期投入巨大,因此从零部件规格到生产流程,都能形成标准化体系,实现高度自动化和可复制。而软件可塑性强、易改动,更容易引发用户需求的不断变化,使开发更像定制化的“匠人活”,难以享受规模化的复利。这种持续需要人力投入的模式,当然就会出现高成本、低利润的现象。

2、同样是软件行业,国内外的盈利情况冰火两重天

那为何国外软件公司能赚得盆满钵满?春哥认为,问题的关键在于国外各行业的标准化程度远高于国内。在西方,操作系统、数据库、办公软件等基础通用型产品早已成熟,需求高度统一,开发完成后即可全球推广,并通过庞大用户群摊薄研发成本,轻松获得复利效应。此外,像Salesforce这样的平台型公司,通过开放API构建生态,吸引大量开发者在平台上共建应用,形成标准化接口与错位竞争,可以很好地避免国内常见的“内卷”困境。

而国内企业,“人治”色彩浓厚、管理风格多样、合规要求繁杂、竞争也异常激烈,这种复杂环境导致许多公司仍以项目外包或定制化交付为主,即便是产品型公司,也难以摆脱为客户量身定制的模式。这种非标准化的行业现状,使国内软件企业很难复制国外公司的成功路径。

二.规模的悖论:中国软件公司的“生死线”

“在中国,规模是软件公司能否赚钱的关键密码。”春哥一语点破,同时也强调,规模也不是越大越好,而是呈现出“两头甜、中间苦”的鲜明特点。

1、小公司的生存模式:小众市场+低成本

真正成功的小规模团队,都有一个共性,就是盯准小众市场,用低成本打法切入。这种团队的灵魂就是创始人,他们往往是技术出身,目光敏锐,能发现那些被大公司忽视的细分市场。肯用扎实的技术,精心打磨产品,通过极低的运营成本实现可观的盈利。

这些团队往往面向ToC或极度垂直的ToB领域,需求清晰,标准化程度高,竞争也没那么激烈。春哥就见过不少十几人的小团队,年营收轻松过百万,甚至上千万,日子相当滋润。这种模式的风险点,主要是创始人决策失误,或因业务不规范触及红线。一旦出现这些情况,辛苦积累可能说没就没,严重缺乏抵御系统性风险的能力。

2、大公司的护城河:通用市场+规模化

成功的大规模公司,一般遵循“通用市场+规模化”的路径,核心竞争力是它的品牌与市场垄断地位。这类企业大多深耕基础软件(操作系统、数据库、办公软件等),经过数十年的技术积淀,形成了强大的品牌效应和难以逾越的行业壁垒。在全球范围内,微软、Oracle、SAP是其代表。在国内,金山软件凭借在办公软件领域的深耕,也赢得了类似的地位。

这些行业巨头之所以能赚取超额利润,不仅得益于产品通用性所带来的规模经济,更关键在于它们在特定领域构筑了难以撼动的垄断地位,并能通过持续创新与生态建设不断巩固优势。而强大的品牌影响力与深厚的技术积累,又让它们得以承接小规模团队难以触及的大型客户订单与国家级项目,最终形成一道坚固的竞争“护城河”。

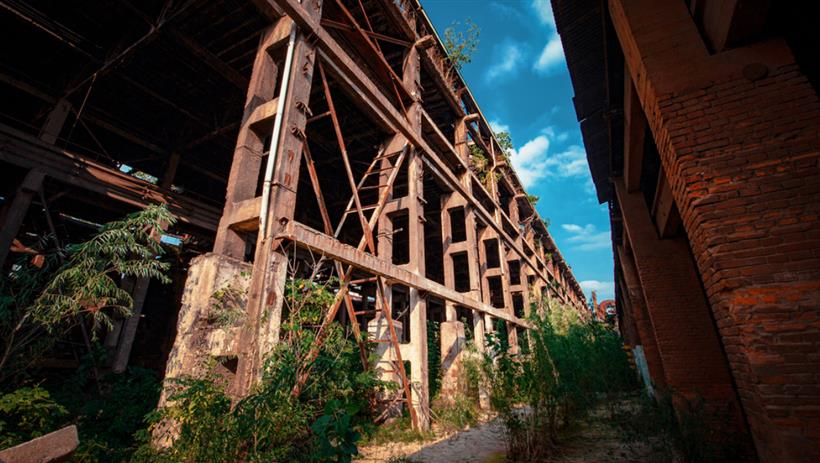

3、中型公司深陷“死亡地带”

生存挑战最高的是那些“中不溜”的公司,春哥称之为“死亡地带”。这类企业通常会经历从几十人到几百人、上千人的规模扩张。它们常因一次偶然的机遇打开局面、收获初步成功,随后便依赖资本推动规模增长,试图复制早期的成功模式。然而,扩张之路远非他们想象中顺利。春哥将这种困境形象地比喻为“陷入熵增的旋涡”:收入虽在增长,人员、管理、市场及销售成本却以更快的线性速度攀升。过去小团队时期近乎为零的管理费用,在规模扩大后也迅速膨胀,各类增量成本层层叠加,最终吞噬了全部利润,导致企业业绩不佳,甚至陷入亏损。

三.软件公司对抗熵增的五个药方

针对软件行业的“熵增”顽疾,春哥结合自身思考与实践,开出了五个熵减药方:

1、遵循“奥卡姆剃刀”原理,严控公司规模

在春哥看来,规模增长应是深思熟虑的战略选择,而非一时冲动的决策。尽可能通过流程优化、工具升级、人才培养与外部合作等方式应对业务增长,遵循奥卡姆剃刀原理,“如无必要,勿增实体”,能不扩编就不轻易扩编。

2、控制公司的层级,尽可能“一竿子插到底”

公司层级越多,管理成本就越高,沟通效率就越低,响应速度也就越慢。为此,春哥极力提倡扁平化管理,主张减少不必要层级,最理想的就是“一竿子插到底”式的组织层级。鼓励开放式办公,以促进管理层与员工的协同,提升组织的活力和敏捷性。

3、适度的流程,是最好的流程

“流程管理,既不能过于宽松,也不能过于严苛,应在中间找到一个平衡点。”春哥认为松散的流程会导致混乱、让经验难以传承;过于严苛又会增加不必要的成本,滋生官僚主义。而适宜的流程则是与公司发展阶段相匹配,能有效平衡效率与管控,促进知识沉淀和高效协作。

4、重视工程素养,代码即资产

春哥强调:“工程素养,越重视越好,投入越大越好。”他认为,团队努力的最终成果都沉淀在代码中,不重视工程标准和规范,代码会沦为“屎山”与技术负债,拖垮团队;而重视重构、代码评审、自动化测试等,代码便能成为企业的宝贵资产与核心竞争力。

在谈到工程素养时,春哥说《Google软件工程》这本书给他留下了深刻的印象,书中花了很多篇幅在讲代码评审,并且讲得非常细致,这说明越是优秀的工程师,越能够认真按照标准化的规范进行协作。反观国内不少软件团队,工程意识与能力薄弱,导致技术债务堆积、代码风格混乱、开发环境无序,不仅造成巨大内耗,更直接削弱企业竞争力。

5、塑造开放文化,培育创新沃土

聊到企业文化,春哥一直认为,越开放、越懂得尊重团队的文化,反而越能帮公司把盈利水平提上去。在他看来,文化从来不是贴在墙上的口号,而应是融进团队DNA里的价值观,是遇到重大问题时下判断、做决策的重要依据。开放的工程师文化、鼓励试错的氛围、扁平化的沟通机制,才是真正孕育企业创新的土壤,能够潜移默化地影响产品的定位、质量和生命力。

四.软件行业没有“超级个体”,而是“超级团队”

当被问及如何看待中国软件行业的发展趋势时,春哥提出了几个富有洞见的预判:

1、AI把研发成本打下来后,个性化和小众需求大爆发

他预测,随着AI技术的发展,生产力将被大幅提升,开发门槛也会显著降低。这不仅会带动通用软件的繁荣,还会释放过去因成本过高而被压抑的小众化、个性化需求。举例来说,以前做个企业网站至少需要几万块钱,现在借助AI工具,只需要几十块。未来,软件需求将呈现井喷态势,覆盖的细分领域也将比以往更广、更深。

2、重塑“软件即服务”的内涵:从标品到定制化服务

未来“软件即服务”(SaaS)的内涵会愈发丰富。软件将跳出标准化产品的框架,逐步演变为高度个性化的“服务”形态。未来客户的需求,不再是简单的“你给我提供(标准)产品”,而是“你帮我提供(我想要的)服务”。这也会倒逼软件行业,从传统的“产品思维”逐步转变为以客户需求为核心的“服务思维”。

3、不是“超级个体”而是“超级团队”

春哥认为,未来的软件团队,并不会如一些媒体鼓吹的,走向“超级个体”模式。毕竟,能同时精通业务、产品、技术、工程、运营的全能型人才太少了。而更现实、更可能的趋势,其实是出现“超级团队”,即由业务理解、产品规划、技术实现等不同专长的人组成团队,再借助AI工具,实现快速响应与高效交付。这种跨专业协作的“超级团队”,才是未来创业与创新的主流形态。

正如春哥所言,中国软件行业并非不赚钱,关键在于找到与商业环境相匹配的业务模式和发展路径。盲目追求规模、粗放式经营的时代已经过去,决定企业利润的从来不是规模大小,而是为客户创造的价值密度,即便是小公司,只要定位精准、经营得法,同样能够实现可观的盈利。归根结底,只有那些积极拥抱技术变革、深入洞察客户需求、打造出独特产品和服务的企业,才能在激烈的市场竞争中立足,穿越经济周期,实现基业长青。

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号