- 联系我们

- duidaima.com 版权声明

- 闽ICP备2020021581号

-

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

什么是产品人的命脉,是能力吗?虽然能力很重要,但是,最原动力还得是需求,没有需求就没活干了。市场的需求、用户的需求、业务方的需求、领导的需求、自己靠“本事”抢来的需求、自己闭门造车琢磨出来的需求。而能搞到什么需求,面对一个需求怎么开始搞,也是一门“手艺”,从这个角度看,我们也算是一个手艺人了。

在实际工作中,不是所有需求都是好需求、真需求,也不是拿到了需求所有人都能掰扯地明白。怎么样成为一个需求高手呢?至少要学会三招。

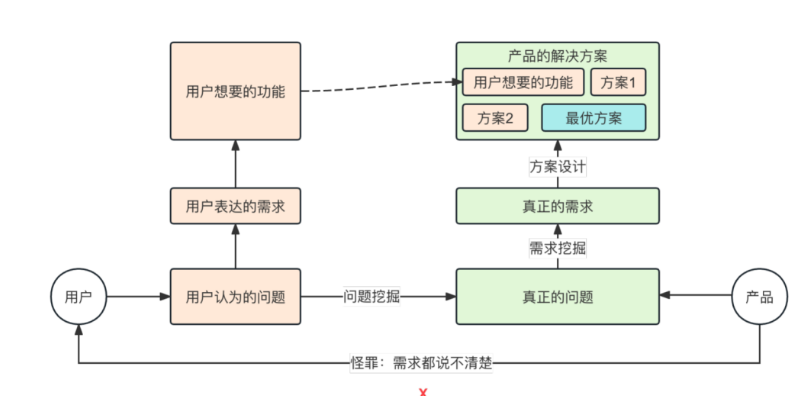

首先我们要能识别真假的需求,难道需求还有假,那是必然的。接需求是手艺,提需求也是门“手艺”,经常会有业务方过来就说:我要一个什么功能。很多人不会提需求,只会提功能,如果你把功能都明确了,要产品经理干什么,成了需求传话筒了。如果你照做了,很有可能一通骂:他要啥你就做啥,那我要你干嘛。

所以真正的需求是:我太热了,帮我降降温;而不是我要一个冰棍。在这个需求之下,方案的可选择性就很大了。那作为产品经理,我们的工作不是给他一个冰棍,而是帮她降温。

因此,接到这类功能类需求,要回溯到其业务场景、挖掘其痛点,然后拿出来一个性价比最高的方案。别吃冰棍了,我刚从二手市场淘到了小龙女的寒冰床,躺上去10s钟就不热了,吃冰棍还伤胃;给出更好的方案建议,也是产品能力的体现。

——“都”?是不是就立刻开始怀疑自己了,我做的真的这么烂么,用户都说不好用,这下惨了。

别着急,让子弹飞一会儿。这里的“都”就是不明确的,细问之下,也许就只有3个用户吐槽了网速太慢,本质跟功能没啥关系,而业务一着急,就怪到你的新功能头上了。线下班实战灵魂拷问环节,一个组质问另一个组,如果用户付了多笔怎么办,你们是不是应该做一些校验。这里也有一个不明确的场景假设:“用户会付多笔”,初一听,也对,付多笔怎么办,我这一期是不是得做一个功能解决这个问题;这就是工作中经常遇到的情况,在评审的时候,大家各种“意淫”出来的场景要求你给个方案,或者反驳你的设计。

如果都拿不出数据,那就可以完全不用过多关注该问题,可以先定性的评估如果发生其造成的后果,先用最小的人工干预的方式应对,等有了真实的数据反馈,再做也不迟。所以,当有人告诉你一个感性的需求时,我们要先冷静,然后让他明确化,究竟是“谁”、具体是“多少”。

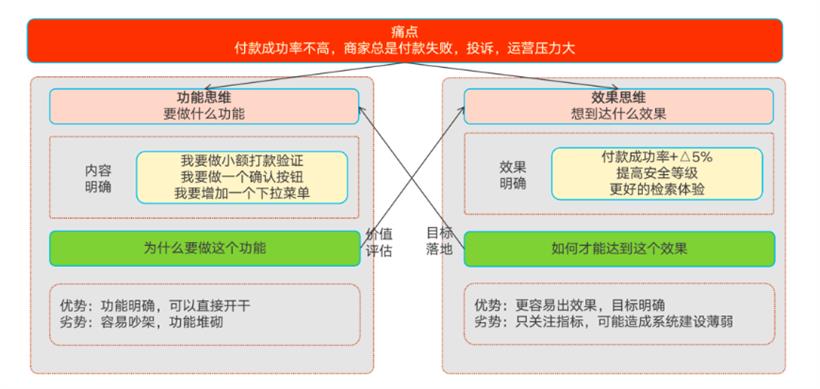

最后,明确了痛点、挖掘出了需求,还要明确“究竟想实现什么效果”。做功能并没有意义,真正的意义是,我们做了,会获得什么效果,而这个效果怎么去评判。就像用户太热,要降温,那究竟想降到什么程度,没汗就行还是要降到瑟瑟发抖;是想在10分钟内降下来,还是要1个小时内降下来即可。只有有明确的效果,才可以做出最适合的方案,不要接了一个需求,啥预期没有,自己就开始搞,最后业务方说“这个效果我不满意,我是想....”。

你来了句,你丫咋不早说。他给你来了一句,你也没问啊,怪我?就像业务方告诉你现在的付款成功率太低了,用户都烦死了;那你就应该问一下现在的付款成功率是多少,失败的有多少,涉及到了多少用户,又有多少用户烦死了,他们是如何表达自己“烦”的,业务方又是如何判断出来用户“烦死了”这一情绪的。而不是直接反馈“可以,我想办法提升一下”,得,在什么都还没明确时,你给自己揽了一个“需求”,这也是为什么有些人,越来越忙,也不知道在忙什么的原因,最后怪公司看不到自己的努力。

不是公司看不到你的努力,而是没看到你努力的价值,别人说什么,你就接什么,做什么,也不知道为啥要做,要做成什么样。不仅没看到你的价值,还看不到你的能力。即看不到能力,又产出不了价值,那下一步会是什么,打入冷宫,大礼包候选人呗。当我们知道了真实的付款成功率是多少,多少用户抱怨时,我们发现确实说不过去了,那就考虑提升一下。

面对功能时,要习惯问2句“为什么要做这个功能”去挖掘背后的痛点,“想达到什么效果”去评估能实现的目标。只有能够解决真正痛点的需求,才是一个真需求;也只有有明确效果目标的产品方案才是一个好方案。如果我们先有了一个目标时,要习惯去问“如何才能达到这个效果”,这样,才有了设计的方向。功能需要追寻一个目标才有意义,而目标需要建立在功能之上,才可达到。