各位看官,你们可能想象不到,在加州的伯克利山脚下,一场没有硝烟、却足以载入史册的科学大变革,正悄然上演。这里没有好莱坞电影里那种震天动地的爆炸场面,也没有科幻小说里那些能说会道的机器人管家,你只会看到一排排精密得让人眼花缭乱的仪器,它们身上的指示灯不停闪烁,还有那些不知疲倦的机械臂,在各自的工位上有条不紊地忙碌着。

这里,就是赫赫有名的劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory),一个诞生了16位诺贝尔奖得主的科学圣地。而现在,它正在用一种我们前所未有的方式,把人工智能、自动化技术和那些强大到足以改变世界的数据系统,深度融入到科学研究的每一个毛孔里,彻底改写着人类探索未知世界的速度和广度。

这已经不是简简单单地提高点儿效率那么回事,而是一场教科书级别的“范式转移”!从那些让人捉摸不透的材料科学的分子迷宫,到需要借助庞大设备才能一窥究竟的粒子物理微观世界,再到生命科学里那个让无数人头疼的蛋白质折叠难题,伯克利实验室正在构建一个前所未有的“人机共生”新型科研生态。

在这里,AI的角色不再仅仅是一个工具那么简单,它已经升级为科学家们的“合作者”;机器人呢,也不再只是单纯的执行者,它们摇身一变成了勇敢的“探索者”;而那些曾经冰冷枯燥的数据流,如今也化作了驱动科学发现的源头活水。

机器人的“造物主”与AI的“探险家”

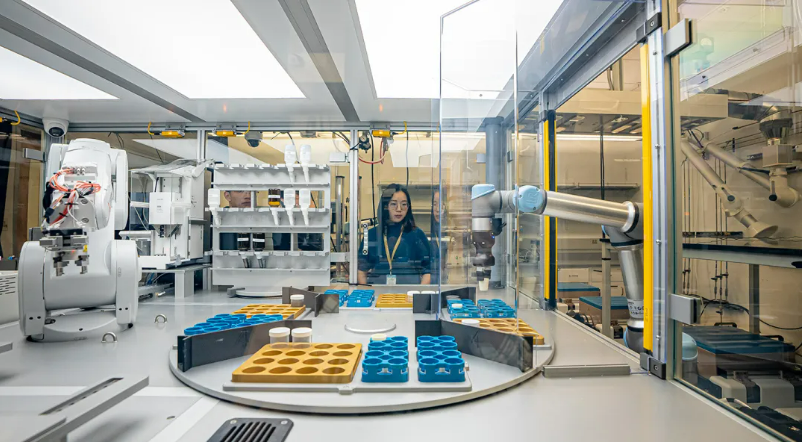

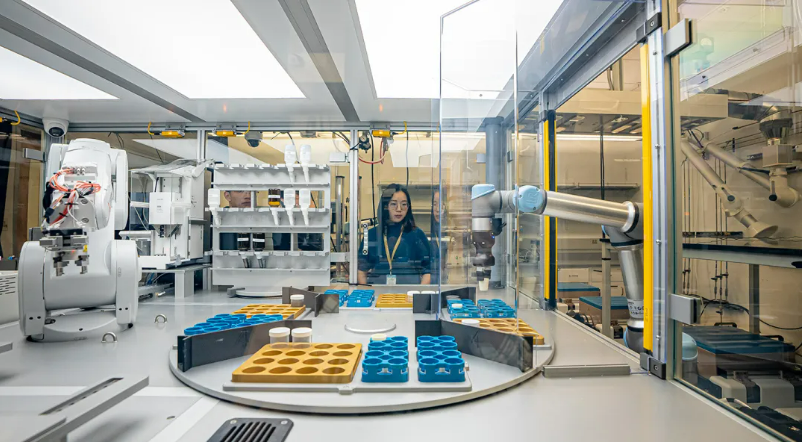

要说起材料科学,那真是让人又爱又恨。它的核心挑战,就是那个听起来就让人头大的“试错”过程。为了找到一种性能超群的新材料,科学家们往往需要在成千上万种化学元素的排列组合中,一个一个地去筛选、合成、测试,这个过程,耗费数年乃至数十年那都是家常便饭。伯克利实验室的“A-Lab”(一个高度自动化的材料合成平台),就是为了终结这种“苦熬”而生。你可以把A-Lab想象成一个超级智能的材料合成工厂。它的“大脑”是顶尖的AI算法,而它的“肌肉”,则是一整套不知疲倦的机器人系统。

工作流程简直完美:首先,AI会像个学霸一样,从庞大的材料数据库(比如大名鼎鼎的Materials Project,一个开放的材料数据库项目)中汲取知识,然后根据我们想要达到的目标性能(比如更高的电池能量密度,或者更强的导电性),提出一堆潜在的化合物配方;紧接着,这些指令就会被发送给机器人,它们就像训练有素的工匠一样,精准地称量粉末、混合试剂,再把这些混合物送进高温炉里“烤制”,最后把新鲜出炉的产物送去分析仪器进行详细的“体检”。整个过程,根本不需要人类科学家在深夜里守着,这些机器可以7天24小时不间断地工作,堪称“劳模”典范。

其成果,简直让人瞠目结舌!在一项持续了17天的连续运行测试中,A-Lab成功地从AI预测的58个目标化合物中,合成了41种,成功率高达71%!它合成的材料种类繁多,包括各种氧化物和磷酸盐等复杂材料,这些可都是未来电池、电子器件和催化剂的关键候选者。这什么概念?这相当于把原本需要数月甚至数年的探索周期,一下子压缩到了短短两周!A-Lab的成功,给材料发现领域敲响了警钟,它标志着材料发现正式从过去那种“经验驱动”的模式,彻底迈入了“数据与AI驱动”的新时代。

如果说A-Lab是一个专注于规模化生产的“工厂”,那么位于分子铸造厂(Molecular Foundry)的“Autobot”(一个机器人系统)则像是一位灵活的“探险家”。Autobot这个机器人系统,它的设计目标是去探索那些我们人类目前还不太了解的、但潜力巨大、风险也高的材料领域,比如那些用于量子计算的奇异物质,或者下一代能源转换材料。

它赋予了研究人员前所未有的灵活性,你可以快速调整实验参数,大胆尝试各种假设,把科学家们从那些繁琐重复的操作中彻底解放出来,让他们能把宝贵的精力集中在更高层次的策略思考和创新设计上。

图:A-Lab内部,机器人系统正在执行材料合成任务。

AI驯服“光之利刃”,让大科学装置更聪明

现代科学研究能够取得今天的成就,那些庞大而精密的大科学装置功不可没。比如同步辐射光源和粒子加速器,它们产生的光束或粒子束,就是科学家们窥探物质微观结构的“眼睛”和“手术刀”。但是,想要驾驭这些“光之利刃”,那可不是件容易的事,它需要极致的稳定性和精确性,任何一点点微小的波动,都可能导致整个实验前功尽弃。

伯克利实验室正在做的,就是利用AI,让这些体量庞大的家伙学会“自我调节”,跳起一支精准优雅的“科学之舞”。在伯克利实验室激光加速器中心(Berkeley Lab Laser Accelerator,简称“BELLA”),科学家们正在利用机器学习模型来实时优化和稳定他们那强大无比的激光束和电子束。激光加速器,这可是产生高能粒子束的前沿技术,但它的性能非常娇气,极易受到环境温度、光学元件微小形变等因素的影响。

过去呢,这事儿需要经验丰富的工程师花费数小时甚至数天进行手动校准,想想都觉得头疼。但现在不一样了,AI模型可以持续监控数百个传感器传回的数据,然后在毫秒级别内预测并补偿任何潜在的偏差,直接就把校准时间从过去的“天”缩短到了“分钟”!这极大地提高了实验效率和光束质量,甚至为一些工业应用(比如癌症治疗的质子束)开辟了新的可能性。

同样地,在即将完成升级的先进光源(Advanced Light Source Upgrade,简称“ALS-U”)项目中,AI技术被赋予了更加重要的使命。ALS-U的目标是成为世界上最亮的软X射线源之一。为了实现这个目标,工程师们正在部署基于深度学习的控制系统,专门用来管理复杂的同步辐射环。这些AI控制器简直就是个“大管家”,它们能够动态调整磁铁的电流,优化电子束的轨道,确保产生的X射线不仅亮度极高,而且相干性极好,最厉害的是,它们还能针对不同的实验需求,“定制”光束的形状和特性。这就像是给显微镜装上了自动对焦和智能滤镜,让科学家们能更清晰、更高效地观察原子和分子的世界。

数据洪流:从“事后诸葛”到“实时决策”

在如今的科学实验中,数据的产生速度和规模,简直超乎我们的想象。一台先进的电子显微镜,仅仅一个小时内产生的数据量,可能就相当于几万本图书。传统的数据处理方式是“先采集,后分析”,科学家们往往要在实验结束后数周甚至数月才能看到结果,这就错失了在实验过程中进行动态调整的宝贵机会。伯克利实验室通过将实验设备与世界顶级的超算中心直连,一下子实现了从“事后诸葛亮”到“实时决策者”的飞跃。

这一变革的核心,是一个名为“Distiller”(一个网络平台)的神器。它部署在分子铸造厂(Molecular Foundry)的国家电子显微镜中心,它的作用,就是把显微镜产生的海量原始数据,通过高速网络实时传输到位于同一园区的国家能源研究科学计算中心(National Energy Research Scientific Center,简称“NERSC”)的“Perlmutter”(一台超级计算机)上。

Perlmutter,这可是世界上最强大的AI超算之一,它的FP16计算性能高达3.823 ExaFLOPS,足以跻身全球超算前十名。当数据抵达Perlmutter之后,那些强大的AI算法会在短短几分钟内完成分析,比如识别材料中的缺陷、量化纳米颗粒的尺寸分布,或者重构三维结构。

最关键的是,分析结果会立即反馈给实验台前的科学家。这意味着什么呢?如果显微镜下的图像显示合成的材料结构不理想,科学家们可以当场调整合成参数,重新运行实验,而不是等到几周后才得知实验失败了。这种“边做边看,边看边改”的能力,极大地节省了时间和资源,也大大加速了科学发现的进程。

这种模式可不仅仅应用于材料科学。在核聚变研究中,NERSC的科学家们利用机器学习模型来预测高温等离子体中粒子的复杂行为,他们的终极目标,就是为未来的聚变反应堆提供实时的控制策略,以维持稳定、高效的能量输出。而在支撑这一切的底层,是伯克利实验室运营的“能源科学网”(Energy Sciences Network,简称“ESnet”)。

这个专为科研打造的高速网络,连接着全美各地的国家实验室和大学,带宽高达100Gbps!ESnet自身也应用了AI技术,用于预测网络流量、自动诊断并排除故障,确保海量科学数据的传输如同高速公路般顺畅无阻,为这场数据驱动的科研革命提供了坚实的“数字动脉”。

AI不只是工具,更是“同事”

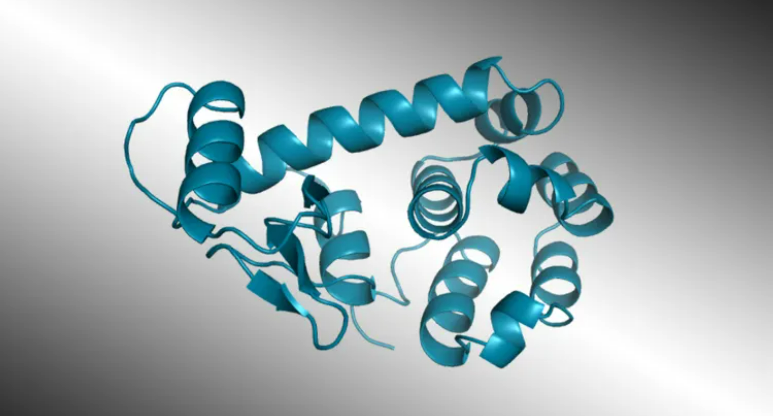

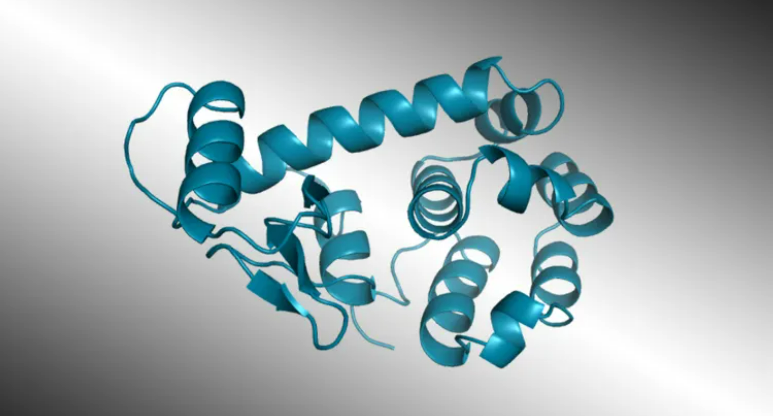

在伯克利实验室的科学家眼中,AI的角色已经远远超越了单纯的加速器或分析工具,它正逐渐成为一个能够提出想法,甚至需要被“同行评议”的“同事”。实验室的一个关键职能,就是验证和批判那些由外部AI系统产生的科学发现,充当连接“数字预测”与“物理现实”的桥梁。一个活生生的案例发生在生命科学领域。外部的研究团队(比如大名鼎鼎的David Baker团队)利用先进的AI模型,从头设计出了一种自然界中根本不存在的全新酶——一种具有抗菌功能的蛋白质。

AI给出了这个蛋白质的精确三维结构预测,但这仅仅是“纸上谈兵”。为了验证这个AI设计的分子在真实世界中是否能正确折叠并发挥功能,研究人员将样品送到了伯克利实验室的先进光源(ALS)。在这里,科学家们利用强大的X射线束照射蛋白质晶体,通过衍射图案解析出其真实的原子级结构。这个过程,就像是把AI的“数字蓝图”与物理世界的“实体建筑”进行比对,以确认其准确性。

图:首个完全由AI设计并经实验验证的功能性人工蛋白质——一种抗菌酶的结构渲染图。

图:首个完全由AI设计并经实验验证的功能性人工蛋白质——一种抗菌酶的结构渲染图。

这种“AI设计,实验验证”的模式,开创了一种全新的科研协作范式。它意味着,未来的科学突破可能源于一个AI算法的灵光一现,然后由人类科学家在实验室中将其变为现实。伯克利实验室凭借其世界一流的实验设施和深厚的科学底蕴,成为了验证这些AI“奇思妙想”的权威仲裁者。这种方法不仅适用于蛋白质设计,未来还可能拓展到药物分子、新型催化剂等几乎所有需要精确分子设计的领域,极大地加速了从概念到产品的转化周期。

从A-Lab里忙碌的机械臂,到BELLA中心稳定输出的激光束;从Distiller源源不断的数据流,到ALS那能看清原子结构的X射线——伯克利实验室正在将AI、自动化和强大的数据系统深度融合,构建一个面向未来的、智能化程度极高的科学基础设施。

这可不仅仅是把各种高科技堆砌在一起那么简单,它让科学家们能够从那些重复性高、耗时耗力的劳动中彻底解脱出来,把宝贵的精力聚焦于最具创造性的思考;它让实验周期从漫长的“年”一下子缩短到短短的“天”,让科学发现的节奏以前所未有的速度加快;它让跨学科、跨地域的协作变得无缝而高效。这场由伯克利实验室引领的无声革命,为解决能源危机、气候变化、疾病治疗等人类面临的最紧迫挑战,提供了强大到令人振奋的新引擎。

科学的未来,正由人类与机器携手,共同书写。

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号