苹果曾高喊“Think Different(非同凡想)”。微软则说:“Be what’s next(成为下一步)”“Your potential. Our passion.(你的潜能,我们的热情)”。口号各异、气质不同,指向却一致:重新定义人与计算机的关系。有趣的是,从第一天起,两家公司就盯上了不同的用户,却在同一条赛道上不断碰撞。它们同代起步,却很快在设计哲学上分道而行——结果?两种鲜明的人机交互愿景,由此成形。

两位创始人,两种哲学

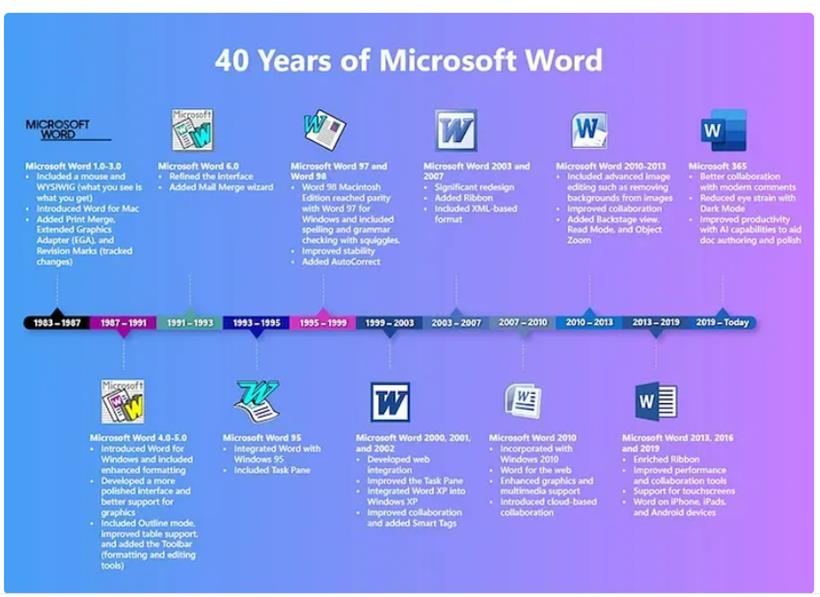

20 世纪 80 年代,史蒂夫·乔布斯与比尔·盖茨并非立刻反目;恰恰相反,早期 Macintosh 就运行着微软的软件。没错,Microsoft Word 与 Excel 首发的平台是 Mac,而非 Windows。彼时,苹果押注于整机与系统,微软专注于应用软件(Word、Excel、BASIC)。

那会儿更像两位并肩作战的“搭子”,共同推进计算的未来(有点像如今苹果与 OpenAI 的合作 )。

常识之一:乔布斯迷恋设计,盖茨热爱技术

乔布斯追求“全链路体验”。他不是受过科班训练的工程师,却对“看起来怎样、摸上去如何、彼此如何协同”着了魔。卖的不是电脑本身,而是“魔法般”的整体。设计不是装饰,而是让产品直觉化、优雅且有人味。因此,苹果必须掌控一切:硬件、系统、开箱的方式……每一环都纳入体验叙事。盖茨则是纯粹的技术主义者。他关心覆盖面、效率与大规模问题求解。宏图不在造电脑,而在造能跑在所有电脑上的软件。Windows 的使命是:灵活、强大、随处可见。至于“好不好看”,其次;能不能用,最要紧。

乔布斯说:“设计不是它看起来和摸起来是什么,设计是它如何运作。” 盖茨说:“软件是艺术与工程的精彩结合。”因此,苹果押宝设计与一体化;微软押宝平台与规模化。 乔布斯希望你的电脑像艺术品;盖茨希望它进入所有家庭与公司。 不同的热爱,不同的路径——却都改变了世界。

当苹果对微软说“Think Different”

80 年代初,苹果推出首台商业化图形界面电脑 “Lisa”。没有命令行、也无需厚重手册——鼠标、图标与直觉即是向导;苹果在强调:电脑应该更像“人”。与此同时,依托 IBM PC 的微软仍处在黑底绿字与光标闪烁的 MS-DOS 世界。看到苹果的方向后,微软在 1985 年发布 Windows 1.0。苹果很不爽,起诉微软抄袭 Mac 的“外观与感觉(look & feel)”。

盖茨的经典反击随即登场:“我觉得更像……我们俩有个腰缠万贯的邻居叫 Xerox,我撬门进去偷电视,却发现你已经搬走了。”

超越“复制与粘贴”:施乐与苹果的遗产

没错,苹果与微软都深受 Xerox PARC 的启发(GUI 的源头在那里)。差别在于:苹果先把它做得友好且主流化;微软随后把它铺到天涯海角。一句话分野:苹果专注体验,微软专注覆盖。

1990 年代,以规模计,微软赢了:Windows 几乎装在每台 PC 上。以口碑与审美计,苹果赢得了一批在乎“手感”的死忠。两种押注,两类用户,一场长期拉锯。

Think different → Design different

简化 vs. 自定义

当乔布斯在 1997 年回归,他把“简化”按到最大声量:砍繁就简、收束产品线、把界面做到连奶奶都能用。苹果的哲学是:替你做难决定。微软则拥抱“可定制与可控”。想要 27 种显示设置路径?Windows 满足你。其结果是功能极其丰富,却常常让非技术用户无所适从。苹果把引擎盖合上,微软把扳手递给你说:“开搞!”

苹果很早就引入 HIG,Mac 开发者大多守规矩,一致性随之产生。微软也发布过 UX 指南,但在开放生态里“强制执行”如同赶猫。Windows Vista(2006)甚至成了“为什么这个应用像 1995 年穿越来的?”的反面教材。

一体化 vs. 模块化

苹果做整机(硬件+软件),由此拿到性能与体验的完全控制权。微软专注能跑在诸多硬件上的软件。这带来了灵活与可负担,同时也带来了驱动、固件的偶发性混乱——以及那些“Wi-Fi 突然神隐”的魔幻时刻。

为何不“只做一件事”?

你或许会问:既然苹果擅长硬件,何不只做硬件?让微软继续做 Mac 上的软件岂不更省心?答案很直接:控制权。一旦依赖他人软件,整体体验就被掣肘。乔布斯不愿用户因第三方 bug 而迁怒 Mac;他希望从系统到应用再到芯片,每一步都“有意图”。这也是为何苹果逐步转向自研全栈。微软反之:更深地押注软件。谁造硬件并不重要——HP、Dell、Lenovo 皆可,只要跑 Windows 即好。此模式带来滚滚财源,但也让 Windows 的体验偶尔显得……不可预测。

生态与“锁定”

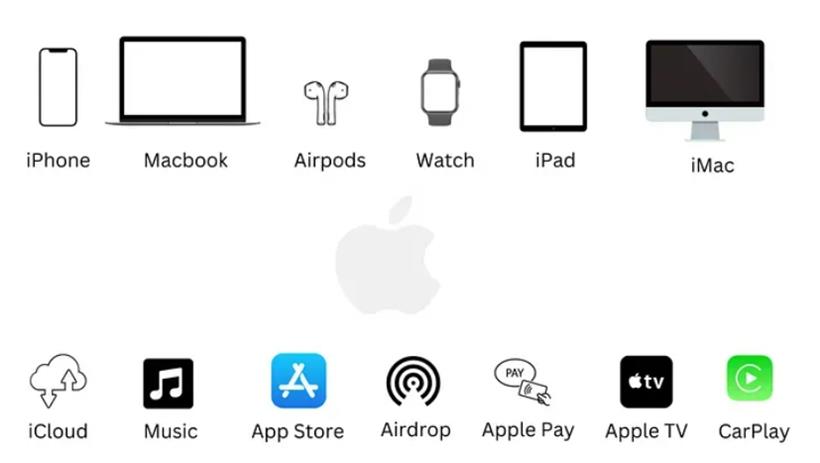

一旦一路买苹果,你会收获无缝同步、接力(Handoff)、隔空投送(AirDrop)、iMessage 的愉悦。它之所以“顺滑”,是因为每一块都由苹果亲手锻造。批评者称其为“镀金牢笼”,但走进去之后——祝你好运再出来。

微软选择了另一端:灵活。你的手机可以是 Android,笔电是 Windows,云盘是 Google Drive。微软的工具跨生态可用,但缺少苹果那种“啊哈”的魔法凝聚力。你收获自由,却少了几分“妙不可言”。

移动曾经、AI 如今:游戏规则再改写

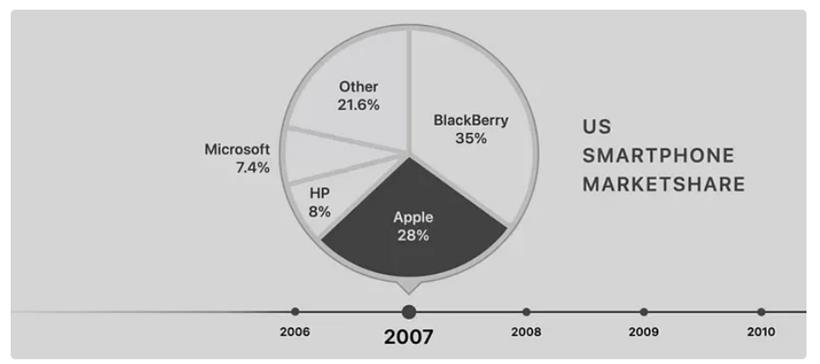

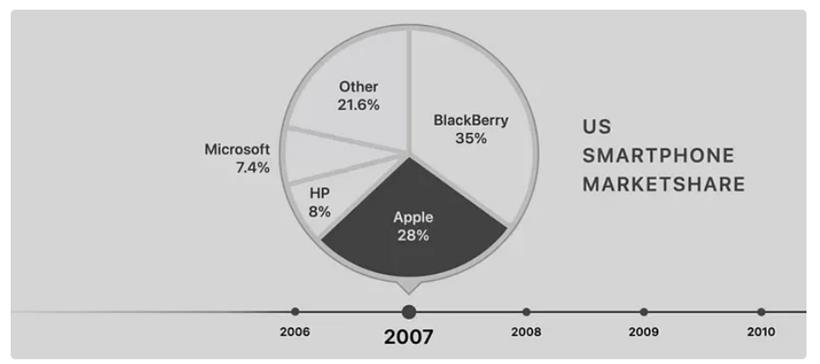

2000 年代早期,微软称王 PC;苹果?仍是小众中的美学派。2007 年,iPhone 闪亮登场。它不是“另一部手机”,而是口袋里的革命。苹果对移动的提前下注改写了格局。微软在笨重的 Windows Mobile 与短命的 Windows Phone 之间跌跌撞撞;苹果交付了“触控优先、应用驱动、开箱即用”的范式。很快,所有人——包括微软——都开始向苹果的设计取经。

快进到今天:风水轮流转。这一次,是 AI 改写牌局,而微软先手且深投。凭借与 OpenAI 的合作,它把 ChatGPT 拉进 Bing,把 Copilot 接入 Office,把 AI 融进 Windows——原生整合、处处开花。苹果?正补课,用 ChatGPT 点缀 Siri,并以 “Apple Intelligence” 为名把 AI 渐进式落地。Siri 终于开始“变聪明”,iOS 的新 AI 功能也才刚冒头。按一贯作风,苹果强调打磨与隐私;但从速度与规模看,当前的领先者显然是微软。

此外,在库克执掌、尤其是 Jony Ive 离任之后,苹果的口味似乎从“Think Different”悄然移向“Think Same”:更多自定义项(浅/深色、Liquid Glass 主题、大图标/小图标……)。有人称赞“更灵活”,也有人批评这意味着苹果正在偏离曾经的极简铁律。再一次,平台更迭已至: 上回,苹果先看见; 这回,微软先跳跃。

谁会赢?

说实话,取决于你在乎什么。要的是“开箱即妙、处处相和、手感如魔法”的设备?苹果很“显然”。还是偏爱“高度自定义、AI 助你写文档写代码写邮件、一套工具跨设备跨公司”的组合?微软可能更合口味。

最后一划

四十多年里,苹果与微软在“我们如何体验技术”这根绳上反复拉扯:先是 PC,继而移动,如今 AI 接棒。

移动战:苹果凭提前洞见胜出;

AI 战:微软凭先行整合占优。

接下来呢?谁也说不准。但历史教给我们的一个稳妥结论是:当这两家彼此“掰手腕”时,受益的常常是我们这些用户——体验被反复打磨,因此更好。

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号