- 联系我们

- duidaima.com 版权声明

- 闽ICP备2020021581号

-

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

//堆代码 duidaima.com

import Header from '../components/header'

import Footer from '../components/footer'

export default function Home() {

return (

<div>

<Header />

<h1>Home</h1>

<Footer />

</div>

)

}

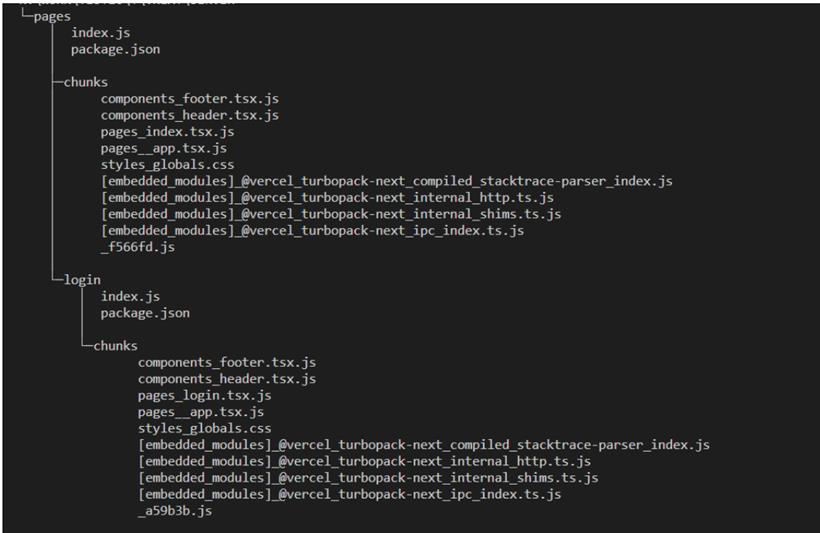

当页面访问 /home 时 Header 和 Footer 会被标记为需要缓存 ,并被编译输出为 components_header.tsx.js 和 components_footer.tsx.js。而后更新 Footer 这个组件并保存,在 Webpack 中 Header 和 Footer 两个组件都会被重新编译,而仔细观察 Turbopack 输出的缓存文件,会发现只有 Footer 组件被重新编译,而 Header 组件则使用的是上一次的编译结果,如图所示 compoents_footer.tsx.js 的文件被刷新,而 header 则依旧是上一次的结果。

import Header from '../components/header'

import Footer from '../components/footer'

export default function Login() {

return (

<div>

<Header />

<h1>Login</h1>

<Footer />

</div>

)

}

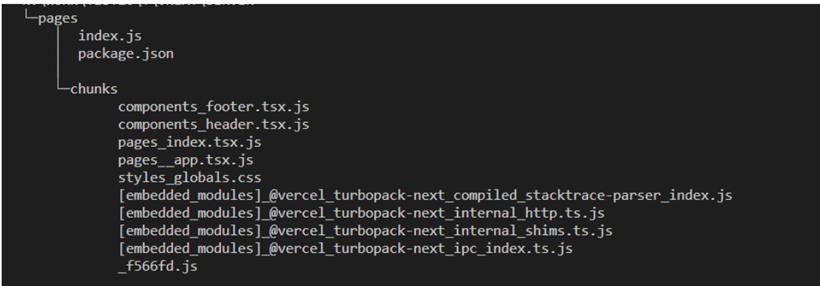

启动项目,在不到 1s 时间后控制台提示已经启动成功,但是文件目录下却没有输出任何缓存文件,这是由于 Turbopack 的按需编译机制,所有组件在启动时都未被使用,所以没有任何的编译操作。在浏览器中访问项目的首页地址,此时观察输出缓存文件则发现 /home 页面及其依赖的组件才被编译:

3.SWC 编译器 Turbopack 的速度如此之快有一个很大的原因是使用了 SWC 作为编译器。大部分 Webpack 的项目编译都是使用 Babel 编译和转换,由于 Babel 本身也是使用 Javascript 编写,转换效率并不理想,而 Turbopack 原生使用 SWC 作为编译器。SWC 是一款 Rust 编写的 Javascript 代码编译器,官方宣称其编译速度是 Babel 的20倍( Webpack 也可以使用SWC)。

4.本地持久化 根据作者的想法,未来编译结果不仅仅缓存在内存当中,还会本地持久化。本地持久化的意义是什么?在实际的生产环境中, 中大型的项目往往都需要打包 15 分钟甚至更久,编译结果持久化可以节省大量的打包时间。假设项目里有 50 个页面,本次迭代只修改了其中 10 个页面,Webpack 打包会全量重新打包 50 个页面,而 Turbopack 只需重新打包 10 个被修改的页面,未修改的 40 个页面直接从硬盘读取上一次打包结果,打包效率则得到非常大的提升。

const { add } = require('./math');

add(1, 2);

ESM:import img from './img.png';

import type { User } from '../server/types';

import { z } from 'zod';

Dynamic Imports:const getFeatureFlags = () => {

return import('/featureFlags').then(mod => {

return mod.featureFlags;

})

}

6.框架支持 原生支持 JSX/TSX,不需要引入 React 也能使用 JSX/TSX.- import React from 'react';

const Component = () => {

return <div />

}

作者计划在未来通过插件的形式支持 Vue 和 Svelte。npx create-next-app --example with-turbopack在启动代码里新增常规启动方式,分别使用两种方式启动项目,做个对比。

"scripts": {

"dev": "next dev --turbo",

"dev_normal": "next dev",

"dev:tailwind": "concurrently "next dev --turbo" "npm run tailwind -- --watch"",

"build": "next build",

"start": "next start",

"lint": "next lint",

"tailwind": "tailwindcss -i styles/globals.css -o styles/dist.css",

"format": "prettier --write "**/*.{js,ts,tsx,md}"",

"postinstall": "npm run tailwind"

},

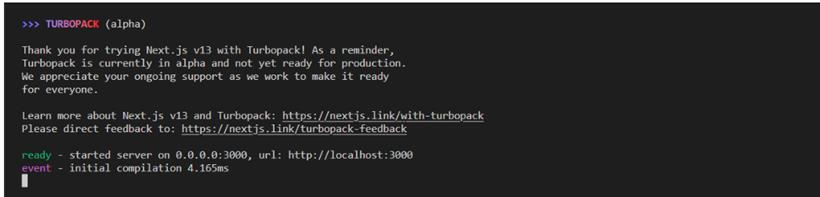

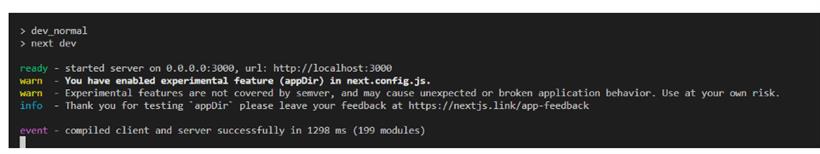

使用 Turbopack 启动时间:

npx create-next-app@latest安装 Turbo:

npm install turbo --save-dev启动服务:

npx turbo dev使用以下脚本批量生成模块,将代码 batch.js 文件保存在项目的根目录下,并在 pages 目录下新建 components 文件夹:

// 堆代码 duidaima.com

const [nodeExeDir, fileDir, count] = process.argv ;

var fs = require('fs');

const getJsx = (index) => {

return `export function Comp${index}() {

return <div>hello world ${index}</div>

}`

}

(async () => {

let importJsx = [];

let renderJsx = [];

for(var i=0;i<count;i++){

await fs.writeFileSync(`./pages/components/comp${i}.tsx`,getJsx(i),'utf-8');

importJsx.push(`import { Comp${i} } from './components/comp${i}';`);

renderJsx.push(`<Comp${i} /> `)

}

await fs.writeFileSync(`./pages/page.tsx`,` ${importJsx.join('\r\n')} \r\n export default function Page() {

return <div> ${renderJsx.join('\r\n')} </div>

}`,'utf-8');

})();

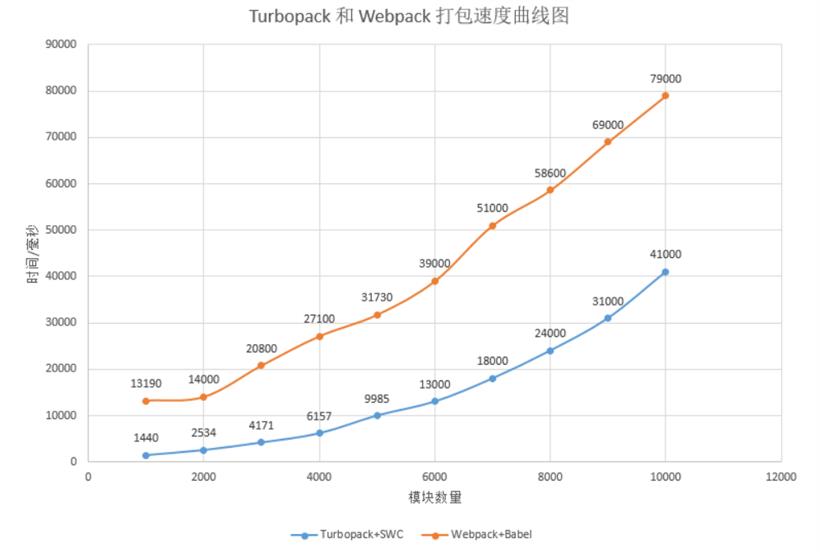

执行代码:node batch.js 1000后面的数字为生成的模块数量,代码生成完成后将 page.tsx 引入并重启服务。分别生成 1000 ~ 10000 个模块的页面,并使用 Turbopack 运行, 记录多次编译所需的平均时间。作为参照使用 Webpack + Babel 的打包速度作为对比,操作方法同上。 得到以下曲线图:

除了上文所说的打包器之外,还有一款被大家熟知的打包器 Vite。相比 Webpack, Vite 的打包速度也比 Webpack 快非常多,但是流行程度依然没有 Webpack 这么高,比较重要的原因之一就是生态的问题。在 Webpack 的社区有丰富的插件供开发者使用,未来 Turbopack 也会遇到同样的问题。

与Vite不同的地方,Turbopack 由同一个作者开发,和 Webpack 是继承关系,但作者表示并不会对 Webpack 和 Turbopack 做 1:1 的兼容,意味着 Webpack 的插件是无法在 Turbopack 上使用,同时作者也表示会将在 Webpack 上广泛被使用的插件移植到 Turbopack。因此 Turbopack 想替代 Webpack,未来还有很长的路要走。