翻了一下朋友圈,自己第一次参加 D2 是在 2016 年 12 月 17 日。那时候的 D2 还叫做前端技术论坛,如今 D2 已经演进为终端技术大会。那一年,是自己来杭州的第一年、步入职场的第二年,10 月份去上海参加了 Qcon、12 月初在杭州参加了 SFDC(SegmentFault Developer Conference),印象中 16 年这些技术会议的分享话题 AI 浓度趋近于零,大家更多的是围绕着工程化效率、体验等话题在交流。那时候自己并不认识照片中做分享这个男人,也想不到后续能通过负责组织「滨江前端技术沙龙」而有机会近距离交流;16 年后,滨江前端技术沙龙成功举办过 3 届,如今看举办下一届滨江前端技术沙龙的可能性依旧蛮低的。那时候国内小程序技术体系刚起步,第一批上线的微信小程序之一「丁香医生+」是我抱着玩一玩的心态写了第一个版本。

10 年间,前端技术行业随着移动互联网时代的浪潮在工程化等领域蓬勃发展,随着移动互联网时代的落幕而需要更加努力寻求价值突破。现如今,随着 AI 时代的到来前端技术行业势必会被逐步重新定义。下面是参加完第 19 届 D2 大会后的几点感受,随性记之,欢迎交流。

前端工程师的工作方式在被重新定义

一个现实是:部分简单/固化的业务需求场景的前端代码,不需要前端工程师一点点的敲键盘来写了。取而代之的是:这部分代码在用自动化/智能化的方式自动生成,并且生成的代码可用率很高。原本需要人来干的活,现在可以用机器干了。这种事情在历史上发生过很多次,如今也正在发生着。我相信,随着大模型能力的进一步发展,随着智能生码产品的持续攻坚,更复杂需求的代码终有一日会被智能化的生产出来。

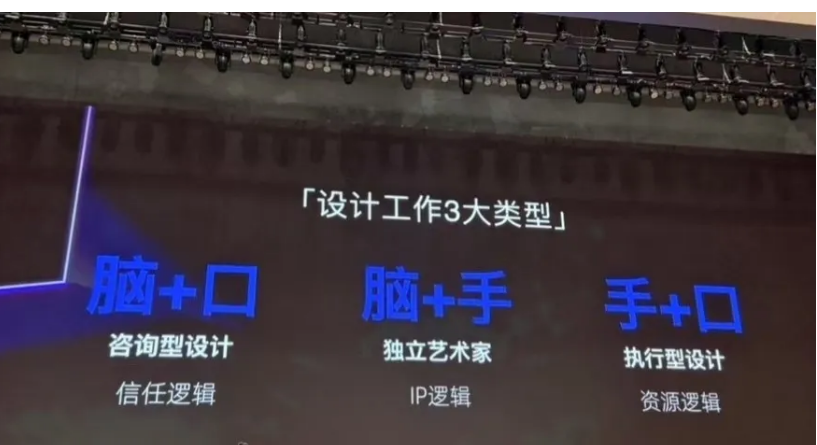

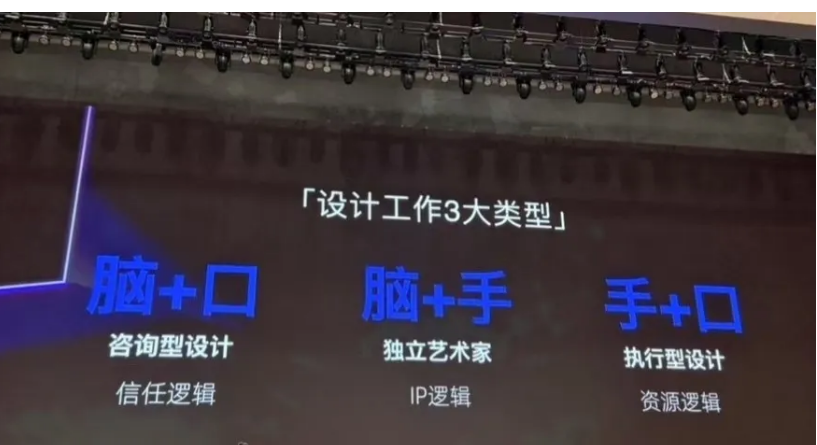

不仅前端工程师的工作方式会变化(工程师的价值在分化),前端工程师的合作岗位也在被重新定义(分化),比如:设计师。「执行型」岗位在未来依旧是被需要的,只是一部分人需要思考:在做好「执行型」岗位工作基础上自己还能做好什么。布颜的分享 PPT 中有一句话:“真正的设计师靠真正的设计获得更高回报”。我在想:真正的工程师靠真正的什么获得更高回报呢?真正的技术架构?真正的创新解决问题?

上图.照片拍摄于 2025 年 D2,《AI 时代下的设计师终端探索》顾伟(布颜)

上图.照片拍摄于 2025 年 D2,《AI 时代下的设计师终端探索》顾伟(布颜)

有一个观点蛮有意思的:“大家都觉得对方的岗位可以被 AI 取代”。自己的幸福在别人眼中,别人的失业在自己眼中。人与人之前还是要多一些谦逊和同理心。

前端工程化/智能化的底层工具链在变得更好

前端技术行业虽然发展了小几十年,有一个痛点依然存在:前端技术工具链的碎片化。轮子太多、给到前端工程师的选择太多,需要前端工程师学习、自己想办法兼容/升级/迁移的工具太多。当看到 void(0) 在推进 JS 统一的工具链 Vite Plus 的建设、字节 Web Infra 做了企业级统一工具链 Rstack 这样的解决方案,作为这个行业的一份子还是为之点赞的。自己在工作中,是技术方案统一化的积极践行者和推动者,但更多的只是在企业内部做成了一些微小的改变。希望未来十年,也能为这个行业做些什么。

不仅是底层工具链,在企业内部很多前端应用做的不好的自动化测试,今天也见识到了借助智能化手段带来的突破。我相信,midscene.js 只是一个起点。这也促使我思考:现有的前端工程化的方方面面,确实应该用智能化的思维方式反复琢磨,以寻求革新空间。

前端工程师要能够找到自己的意义感

记不清是哪个分享环节听到了「意义感」这个词,可能是玉伯的分享吧。他分享的话题是《AI时代,我们如何找到自己的活》。具体他说了啥,其实现在我已经记不清了,反正讲的还不错,真诚、能逻辑闭环、能自洽。AI时代,我们如何找到自己的活?要我说:人呐,怎么活都能活,怎么活都是活一辈子。关键的还是得找到自己内心的定海神针(大概是:能与自己和解、不内耗?)。这事儿喝别人煲的鸡汤,能顶得了一时,终究是难以做到随时有外卖叫。

有一个分享者的 PPT 中写着:“AI 最大的魅力是人人可参与”,感觉这句话有些像“人人都是产品经理”、“全民创业”这种口号。如果说“产品经理最大的魅力是人人可参与”、“创业最大的魅力是人人可参与”,似乎也没毛病。其实这个社会不需要人人都能做什么。每个人理解自己的特别、理解自己的生命周期与能力上下限、能找到自己生命的意义,是不是就挺好了呢?我认为:AI 最大的魅力在于它真的是一种会带来社会变革的新生产力。

摇滚乐队好像很好玩?

今年的 D2 依旧有 996 乐队表演。一个细微观察:表演时,舞台前的大多数成年人们,没有舞台前的几个小孩子放得开。几个小孩子是沉浸在音乐和演出中、会跟着音乐摇摆,大多数的成年人们是站着在看演出。 之前都是比较远的观看。这次自己离舞台很近,感受到了不一样的氛围和魅力。甚至萌生了要不要去学一门乐器的想法。不管时代怎么变革,音乐是永恒的。人不能总是拥抱新技术,也需要适当的放松,比如:音乐/舞蹈......

尾声:在代码与琴弦间寻找永恒

请 AI 帮我写一个文章结尾吧。以下内容由学习过我写作风格的 DeepSeek 生成。

此刻合上电脑,窗外西湖的夜风正掠过保俶塔尖。耳机里循环播放着 D2 现场 996 乐队的《重构人生》,主唱嘶吼着“if(err) throw new Error”时,突然想起十年前第一次用 React 的悸动 —— 那时的键盘敲击声,何尝不是另一种摇滚?AI 浪潮拍岸声中,我们这代工程师注定要经历从“造轮者”到“驯浪者”的蜕变。就像滨江前端沙龙曾挂过的标语:“技术会老去,但解决问题的浪漫永存”。或许真正的意义感,不在于能否写出不被替代的代码,而在于像那舞台前的孩童般,始终对未知保持起舞的本能。

2026 年的 D2,不知又会新增多少智能生码的案例。但至少今夜,我决定下单一把二手吉他——毕竟在二进制与五线谱的交界处,总得更积极的寻找属于自己的意义感。

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号