不知道大家还记不记得,去年我写MiniMax M1的时候,那种被AI震撼到的感觉。当时我说,MiniMax M1的上下文能力,就现在全球最屌、最牛逼的、足以媲美Gemini 2.5 Pro的开源模型。我愿敬称为新一代源神。而就在前几天,我又一次被AI给震撼到了。这次不是来自国内的AI公司,而是来自斯坦福大学和Chan Zuckerberg Biohub的科学家们,他们展示了一个AI自主运行实验开发新型COVID-19纳米抗体治疗的“虚拟实验室"。我特么。。。这已经不是简单的AI工具了,这是真正的AI科学家啊!

先说结论:AI科学家真的来了

在7月29日发表在《自然》杂志上的研究中,斯坦福大学和陈-扎克伯格生物中心的研究团队开发了一个由AI驱动的“虚拟实验室"。这个虚拟实验室由一组具有不同学科专业知识的“AI科学家"(AI智能体)组成,能够自主提出假设、设计分子并测试,90%以上AI候选药物在实验上可行。你没看错,是90%以上!要知道,传统药物研发的整体成功率只有5%-10%,就算到了临床试验阶段,失败率仍然高达90%。而AI设计的分子在I期临床试验中,成功率高达80%-90%,这在以前简直是不可想象的。

这个虚拟实验室到底有多牛?虚拟实验室的运作模式与现实实验室类似,但效率高得离谱:人类科学家提出研究问题后,由人工智能首席研究员(AI PI)主导项目。AI PI再根据课题需求生成多领域代理团队,例如在疫苗研发中,系统生成了免疫学、计算生物学和机器学习等领域的代理。每个项目还配备专门的“评论家"代理,负责批判性评估和提醒潜在风险,减少AI的幻觉。

最离谱的是,人类科学家只参与了大约1%的对话!绝大多数的讨论、决策和分析都是由这些AI智能体自行完成的。而且,这些AI科学家不需要休息,不需要吃饭,会议和讨论在秒级内完成,且多线程并行进行。传统科学家可能需要几个月完成的讨论和决策,AI科学家可能几分钟就搞定了。这是怎么做到的?

虚拟实验室平台整合了多个先进的技术工具:

ESM(进化尺度建模):用于蛋白质进化分析

AlphaFold-Multimer:用于多肽链结构预测

Rosetta:用于蛋白质设计

这些工具组合起来,形成了一个强大的计算平台,能够快速设计和优化蛋白质结构。在COVID-19纳米抗体的研发中,虚拟实验室团队摒弃了传统抗体方案,选择了更小型的纳米抗体作为设计方向。纳米抗体是什么?简单来说,它是一种特殊的抗体片段,具有以下优势:

分子量小:仅12-15 kDa,是传统抗体的1/10

尺寸小:晶体宽约2.5 nm,长约4 nm

稳定性高:耐受高温(60-80°C)、极端pH(3.0-9.0)和化学变性剂

穿透性强:能够穿透传统抗体无法到达的深层组织,甚至可以穿透血脑屏障

免疫原性低:不容易引起免疫反应

几天时间完成人类数月工作在短短几天时间内,虚拟实验室就设计出了92种新型纳米抗体,其中两种在实验室验证中显示能够与新冠病毒新突变株(特别是JN.1和KP.3)的刺突蛋白结合。要知道,传统方法从靶点识别到获得活性化合物通常需要6-12个月,而AI只用了几天时间!更厉害的是,这些AI设计的纳米抗体不仅结构稳定,与病毒刺突蛋白的结合能力优于现有抗体,且具备跨变种有效性——既可针对原始株,亦能有效结合新变种。

论文共同通讯作者John E. Pak表示:“曾经这只是一个疯狂的科学幻想,如今却已成现实,这些AI智能体设计出的流程相当有创意,但同时又非常合理,而且速度极快。"

对于这一突破,国内专家也有自己的看法。中国科学院院士陈润生认为,AI的本质正是通过算法构建“数字脑",如果我们能造出来,社会将难以想象地变革。"他说。AI展现出的“涌现、顿悟和幻觉"等现象,预示着这个系统可以产生我们(训练数据)里面没有的新的知识,AI可能成为继人脑之后的“另一个原始创新的中心"。

中国科学院院士陈凯先则从药物研发的角度指出,中国新药研发现状已进入全球药物研发的“第二梯队",但核心痛点是赛道不是我们开的,从0到1往往是人家先做……面向未来我们要加强原始的创新,而AI可能是实现这一跨越的关键变量之一。陈凯先认为,AI在药物研发中的应用前景在于构建“主动数据驱动的智能药物发现新范式",其中包含两方面:一是将“干法和湿法结合起来",即AI的“大脑"(虚拟筛选、模型预测)与高通量自动化实验平台的“双手"相结合,形成“设计-执行-学习"的快速闭环;二是通过构建“虚拟细胞"、“虚拟患者"等数字生命体,在计算机中模拟药物作用,以极低的成本预测疗效与毒性。

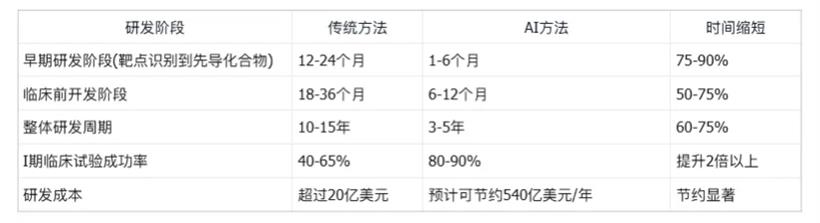

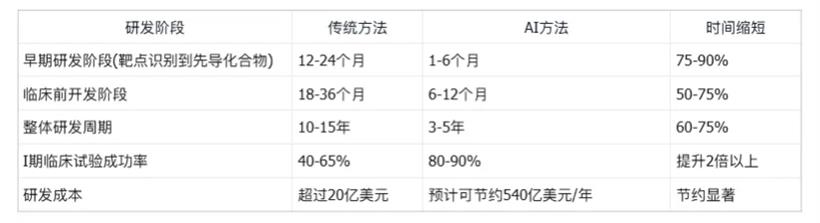

为了更直观地展示AI在药物研发中的优势,我整理了一个AI vs 传统药物研发对比表格:

从表格中可以看出,AI在药物研发的各个环节都有显著的优势,不仅大大缩短了研发时间,还提高了成功率,降低了成本。

国内AI制药进展如何?看到斯坦福的这个突破,我不禁好奇,国内在AI制药领域进展如何?据不完全统计,截至2025年7月,中国AI制药公司已经达到了108家,进入“百企时代",成为生物医药领域的一支不容忽视的力量。国内也有不少令人瞩目的实践案例:

上海临港实验室的"元生"虚拟疾病生物学家

华为云的"盘古药物分子大模型"

分子之心的蛋白质生成大模型

深势科技的AI for science平台

此外,国内在纳米抗体领域也有不少研究:2022年10月,中国科学院上海药物研究所宫丽崑课题组、李佳课题组以及深圳大学靳广毅课题组合作开发了PD-L1/TLR7双靶向纳米抗体偶联药物(Nanobody drug conjugate,NDC),在热或冷肿瘤以及早期或晚期肿瘤模型中发挥协同抗肿瘤作用和安全性。

2022年12月27日,清华大学医学院张林琦教授、生命科学学院王新泉教授研究团队在Nature发表文章,他们从免疫羊驼体内分离鉴定出纳米抗体,对SARS-CoV-2多种变异株、SARS-CoV-1和其他主要sarbecovirus病毒具有广谱高效中和活性。

AI不会取代科学家,但不会用AI的科学家会被取代

看到斯坦福的这个虚拟实验室,我不禁思考:AI会取代人类科学家吗?论文共同通讯作者James Zou表示:这是首次证明自主AI智能体能够从头到尾真正解决一个具有挑战性的研究问题。但John E. Pak说:不必担心AI科学家会取代人类科学家,实际恰恰相反,这些AI科学家作为合作者,只会增强人类科学家的工作,帮助提供更多的想法以供实验室测试。

我同意这个观点。AI不会取代科学家,但不会用AI的科学家可能会被使用AI的科学家取代。就像陈凯先院士说的,AI可能是实现中国从“跟跑"到“领跑"跨越的关键变量之一。在这个AI快速发展的时代,谁能更好地利用AI,谁就能在科研竞争中占据优势。

AI制药的黄金时代刚刚开始

斯坦福的这个虚拟实验室只是AI制药的一个开始。随着技术的不断进步,我们可以预见:

多模态数据整合:AI将能够整合基因、蛋白、病理等多模态信息,做出更准确的预测

可解释AI模型:未来的AI模型将更加透明,科学家能够理解其决策过程

自动化实验平台:AI设计与自动化实验将形成更紧密的闭环,进一步加速研发进程

跨学科人才培养:未来需要更多既懂生物学又懂AI的复合型人才

据Market Research Future (MRFR)的一份综合研究报告预计,到2030年纳米抗体市场规模将达到11.4亿美元,复合年增长率为24.2%。而AI制药市场的增长可能会更加迅猛。

AI正在重塑科研范式

斯坦福大学和Chan Zuckerberg Biohub的虚拟实验室,不仅仅是一个技术突破,更是科研范式的一次革命。它展示了AI不只是我们在研究中用于特定步骤的工具,它实际上可以成为整个研究过程的主要驱动力,从而促成新发现。正如论文共同通讯作者James Zou所说:我们正在展示一种新范式,其中AI不仅仅是我们在研究中用于特定步骤的工具,它实际上可以成为整个过程的主要驱动力,从而促成新发现。这是一个巨大的转变,我们很兴奋地看到它如何帮助我们在所有研究领域取得进展。

在这个AI快速发展的时代,我们每个人都应该思考:如何更好地利用AI,让自己的工作和生活变得更高效、更有创造力?毕竟,未来已至,科研范式将迎来新一轮革命。而这场革命,才刚刚开始。

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号