我在 X 上关注了很久的 AI Agent 交易平台 MuleRun 今天终于正式上线了,我之前一直以为这是某个硅谷创业团队做的,因为在外网真的太火了,但最近得知是咱们中国团队搭建的,很惊讶。现在 MuleRun 面向所有用户开放,要知道在之前想体验这个平台,那可是一码难求。

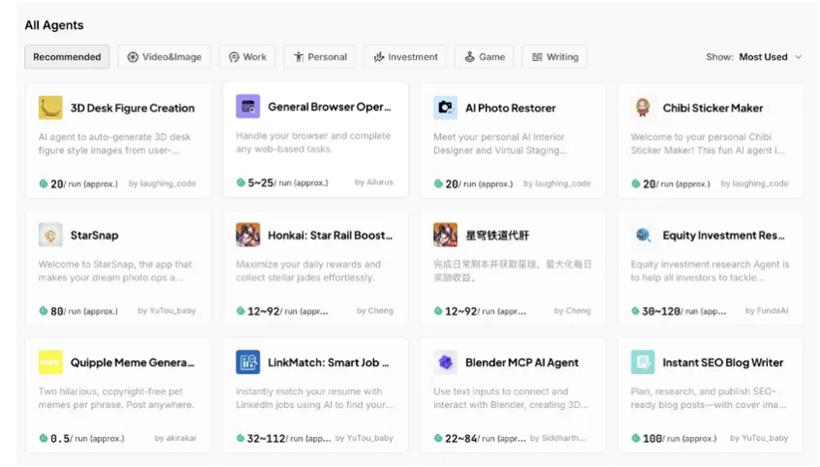

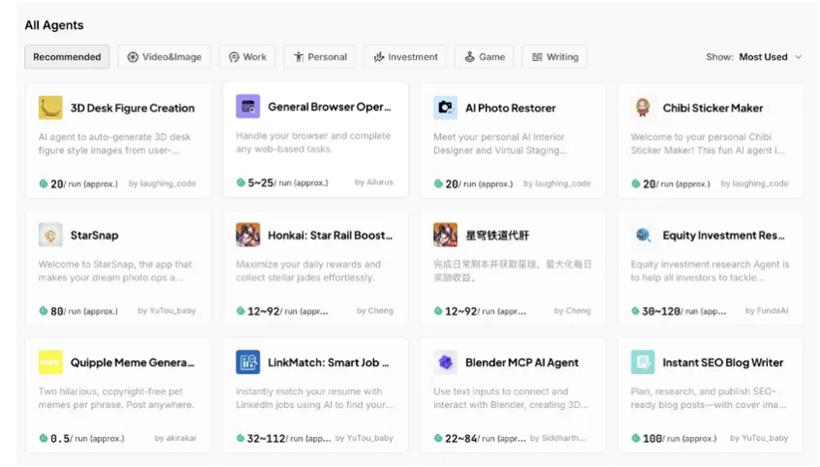

前两个月,MuleRun 在他们的 Discord 社区,每天都有用户进来求邀请码。今天,这款产品正式对外发布了,作为一个内测老用户,我必须写一篇MuleRun 并不是一个具体的 Agent,更像是 Agent 界的淘宝。上面聚集了来自全球创作者做的各种 AI Agent,有做投资分析的,有做图像生成的,有做简历筛选的,甚至还有那种能自动跑完长任务的游戏 Bot,五花八门。

在这个市集里,摊主们来自世界各地,从独立创作者、内容博主,到投研分析师、AI 工程师,都在这里把自己的技能做成 Agent 上架出售。平台把底层的麻烦事都处理好了:模型接口、多模态能力、结算系统、分发机制一应俱全。创作者只需要专注把自己的经验和创意做出来,上架之后就能直接被别人使用,一旦有人调用,它们就会在后台自己跑起来,持续带来收入。

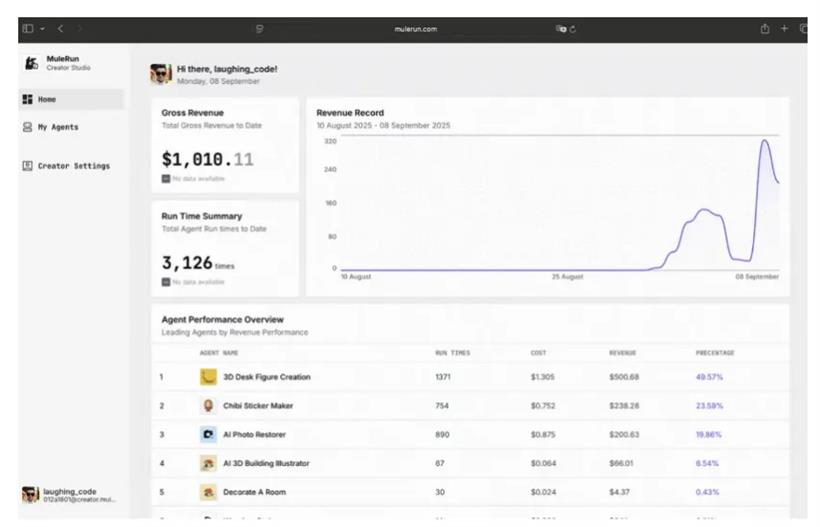

也正因为这样,有些人能非常快地抓住热点。前两天 Nano Banana 很火,大家都在用它生成自己的手办照片、Q 版表情之类。有人非常快地抓住了这个热点,在 MuleRun 上做了相关的 Agent 上架出去,结果三天就赚了上千美元。果然,什么时候都有机会啊。你可能会说,这种套壳 Nano Banana 的 Agent 能有什么优势?可别这么想。大部分用户其实并不会自己折腾提示词,他才懒得看怎么用这些新的模型。对他们来说,最好就是上传图片、等一张满足预期的照片,其他的别让我操心学习。

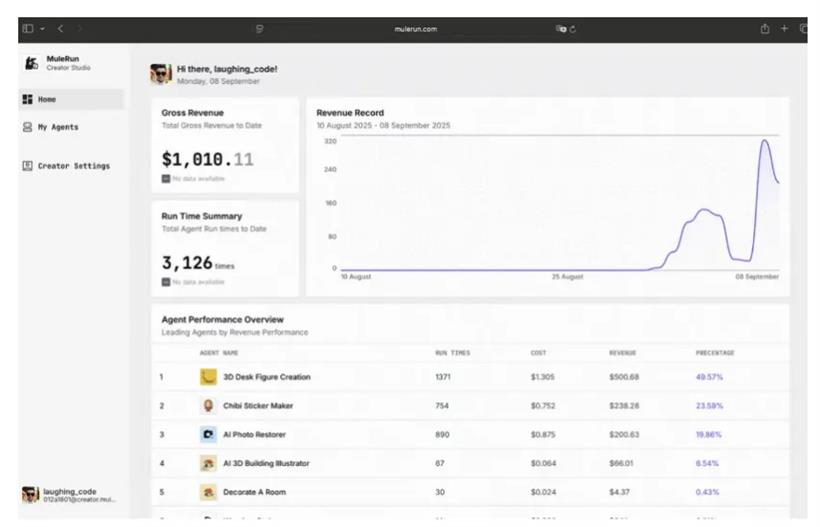

真正会在 Google AI Studio 或者 Gemini 里玩新模型的人,本身还是极客用户。一个事实是,国内大部分用户,连 Gemini 都打不开。下面是我在群里看到的一张收入截图....

我真的是羡慕那些快速行动的人。在有人还纠结套壳有没有意义时,人家已经在窗口期内完成了小范围的商业闭环。我后来才反应过来,MuleRun 之所以让我觉得特别,不只是因为它聚合了那么多脑洞大开的 Agent,更是因为它折射出一种全新的 AI 创业和应用范式。在过去,如果想做一个产品,哪怕只是一个很小的功能,也要写代码、搭后端、接支付系统、做运营推广……从想法变成能跑起来的服务,少说也要好几周。而 MuleRun 把这些最麻烦的事全都抽象成了基础设施,开发者只需要去思考自己能解决谁的什么痛点,把自己的工作流和经验打包成 Agent 上架,就能立刻开始被全球用户调用,并且实时结算收益。

于是就出现了很多有意思的画面:有些人本不是程序员,却靠着自己在某个领域的知识,做出了小而美的 Agent;有些原本只做内容的人,也在这里做出了工具类 Agent,帮大家生成图、做数据整理,甚至自动写小红书标题。比如很火的 FundaAI,就是一个专做股权投资研究的 Agent,背后是对冲基金分析师和工程师一起组的团队。他们把多年投研流程拆成标准化工作流封装进 Agent 里上架。

用户只要输入一句话,比如「特斯拉最近为什么股价上涨」,十秒钟就能生成一份结构化的分析报告,把新闻、财报、情绪等碎片信息整合在一起,像一个迷你版投研系统一样运行。

我当时随便试了一次,感觉像在和一位专业分析师对话。它不仅会告诉我股价上涨的表层原因,还会引用历史叙事的变化轨迹,甚至能快速拆解财务报表,解释这些数字背后透露出的未来预期。这类产品以前几乎不可能存在,因为做一套系统成本极高,而现在它可以被打包成一个随时可雇佣的小型数字劳动力。

而在更轻量的应用场景里,像 LinkedIn Match 这种也很受欢迎。它的作者是一位 AI 方案工程师,她只是把自己平时投简历时用的筛选流程封装成了 Agent,让用户输入关键词就能 5 秒筛出领英上匹配岗位,还能一键自动投递。这个看起来很小的工作流,几天就带来了 800 多美元的收入。想想也挺神奇的,世界各地的人,在同一个平台上兜售自己做出来的 Agent。

他们背后并不是大公司团队,而是全球无数的个体创作者。有的在纽约投研圈,有的在东南亚写博客,有的在上海做设计方案——大家就像在同一个数字市集里,各自摆着一张小摊,卖的是自己做出来的「数字劳动力」。

MuleRun 让这些懂问题的人,也能成为能解决问题的人。Agent 是新的劳动力。这种模式特别像当年移动互联网早期的 App Store,那时也曾有一段全民做 App 的浪潮,无数小团队靠着一两个功能杀出重围。只不过这一次,门槛被拉得更低,速度被拉得更快,从构思到实现,从上线到变现,可能只隔着一晚上。淘宝的类比也很好理解。开发者就像平台上的商家,Agent 是他们上架的商品,普通用户则是买家。不同的是,这里的商品不是实物,而是一份份可以被调用的 AI 劳动力。

用户不再需要了解底层模型、写提示词、搭工作流,他们只管挑选想要的结果,就像挑选插件一样。这件事听起来很小,但很可能正在改变大家使用 AI 的方式。想明白这点,我其实有些后知后觉。就像昨天看 a16z 合伙人的访谈,他说 Web 时代刚刚开始的时候,人们都认为数据库才是时代的大机会,像 Salesforce 这样的产品,会被认为是数据库的套壳。

但现在我们知道,数据库当然重要,但这些公司数量可能会非常少,而应用层的公司数量几乎无限多。这句话让我突然有点感同身受。在这场 AI 浪潮里,大家都在谈模型、谈推理、谈 MoE 架构,仿佛谁的参数更多谁就能赢。可 MuleRun 让我意识到,另一条可能性也正在悄悄发生。也许接下来真正决定胜负的,是谁能把脑子里的点子,或者自己的 Know How 转化为一个可以帮助他人解决问题的 Agent。这场 AI 浪潮里,大家的注意力几乎都在模型本身,谁的参数更大、推理更快、上下文更长,好像只要技术做到极致就能赢。

但 MuleRun 给我的震撼,是它几乎反过来走了一条路。不是卷模型,而是让模型真正落地到无数人的日常工作里。它做的事情很朴素:把那些原本需要很多门槛才能做的事,变成人人都能快速搭建、上架、售卖的 Agent;把复杂的基础设施、支付结算、全球分发都藏在后台,前台只留下一个最简单的入口。

这也是为什么它被称作 “Agent 界的淘宝”。每个 Agent 像一个小商品,创作者像卖家,用户像买家。不同的是,这里的商品不是实物,而是一份份可以被雇佣的数字劳动力。用户只在乎它能不能立刻解决问题,而不再关心它背后是哪个模型、多少参数、用了什么架构。

在 MuleRun 里,我看到一种生产关系正在悄悄发生变化:从工具到劳动力,从个体使用到市场流通,从少数极客到全民参与。

新的范式正在建立。

网址:https://mulerun.com/

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号

闽公网安备 35020302035485号